Nego Fugido

Mémoires quilombolas

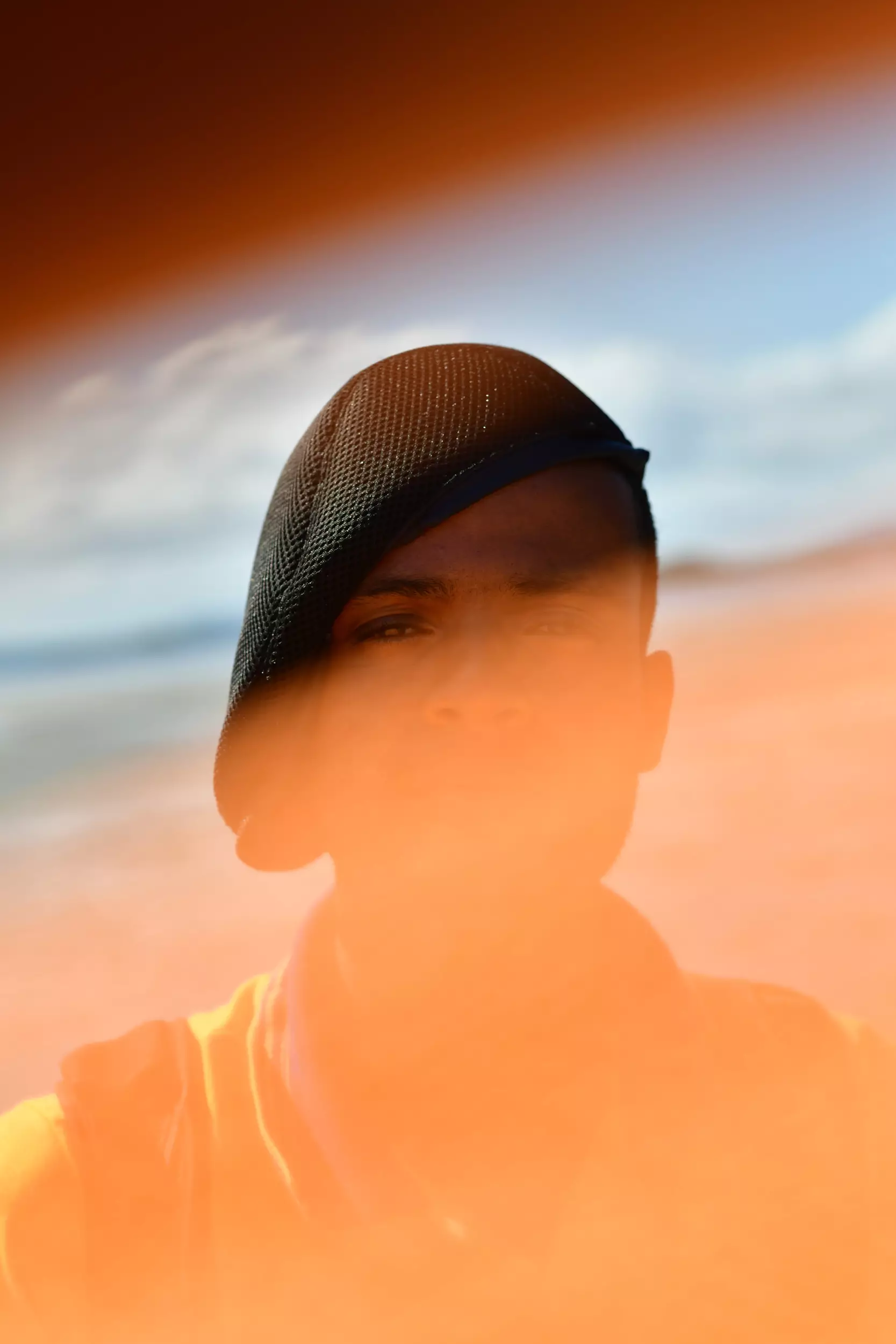

Le Nego Fugido est une pratique performative qui a lieu tous les ans, les dimanches du mois de juillet, dans la communauté de Acupe, dans la Baia de Todos os Santos au Brésil. Depuis la fin du XIXème siècle, correspondante à la période de l’abolition de l’esclavage en 1888, les « apparitions » du Nego Fugido remettent en scène la déshumanision de l’esclavage et la lutte des esclavisés pour leur libération.

Dans un télescopage temporel, plusieurs moments sont réunis pour raconter l’expérience du gouffre : de la capture des subsaharien.ne.s en Afrique par des chasseurs d’esclaves, à la résistance des esclaves fugitifs au Brésil chassés par le capitão do mato, jusqu’au renversement du pouvoir avec la révolte des chasseurs d’esclaves contre le capitão do mato, et toute la hiérarchie coloniale jusqu’au roi du Portugal dont la capitulation définitive amène à l’affranchissement général de la communauté.

La performance vise à produire un discours souverain sur soi e sur le passé du Brésil, en mettant en avant la lutte contre l’esclavage mené par les esclavisé·es elleux-mêmes. En ce sens, il s’agit de produire un contre-discours par rapport à l’histoire officielle étudiée dans les manuels scolaires brésiliens qui privilège plutôt une abolition par le haut de la part de la princesse Isabelle en 1888.

En effet, cette pratique fait émerger une image de l’esclavisé à contrecourant tant du discours paternaliste de l’ancienne démocratie raciale que d’un certain discours multiculturaliste porté des tendances du mouvement noir. Charriant des enjeux mémoriels concernant la relation de pouvoir entre maîtres et esclaves et entre classes de subalternes (le chasseur d’esclave et l’esclavisé), il apporte un éclairage particulier sur les héritages de l’esclavage aujourd’hui au Brésil. Dans les apparitions du nego fugido, la communauté de Acupe célèbre la mémoire des ancêtres esclavisés et leur strategies quotidiennes jusqu’à l’affranchissement : la fuite temporaire, la collecte d’argent, etc… Ce changement de perspective, ramenant au centre du dispositif chorographique et scénique la personne esclavisée et son combat au quotidien, représente un changement de perspective significatif par rapport au discours hégémonique sur la mémoire de l’esclavage, centré sur les figures héroïques du grand marronnage, telle Zumbi dos Palmares.

Depuis les années 90, qui coïncident au niveau national avec une réorganisation du movimento negro et une majeure visibilité des revendications des peuples autochtones, le Nego Fugido est formulé pas seulement dans les termes de pratique performative mais également comme un espace intellectuel et politique de réflexion autour de l’identité et de la mémoire. La casa do Nego Fugido ouverte en 2021, réponds précisément à ce besoin de créer un espace de création mais aussi de conservation et de transmission de savoirs autochtones autour du Nego Fugido.

Dans ce terme, la quête de l’Afrique apparaît centrale dans la construction d’une l’identité valorisante et légitimante auprès des communautés afro-descendantes, autre qu’une stratégie de combat pour l’accès à l’usage collectif de la terre, notamment pour les communautés quilombola. A cet égard, le discours produit les membres du Nego Fugido cherche dans « l’Afrique » le cadre symbolique et politique de sa légitimation, faisant appel à une tradition africaine qui devient un signe positif de cohésion sociale et culturelle (Bastile 1960).

Le Nego Fugido, à l’instar d’autres pratiques performatives, est le fruit d’arrangements constants entre ses règles et les accommodements du réel. L’effort de cette recherche a été précisément celui d’essayer de raconter visuellement le nego fugido dans sa complexité et dans le respect de ses membres, comme un ensemble organique, en recoupant pratique performative et discours, et de voir si et comment ces deux aspects se nourrissent et s’influencent réciproquement.

Ce projet, réalisé en collaboration avec l’Associação Cultural Nego Fugido, est le fruit d’un terrain de recherche développé entre 2022 et 2025 dans le cadre du doctorat de Nicola Lo Calzo auprès de l’École Universitaire de Recherche Humanités, Création, Patrimoine de CY Cergy Paris Université en partenariat avec l’ENSAPC (sous la direction de Sylvie Brodziak et de Corinne Diserens).

Dans un télescopage temporel, plusieurs moments sont réunis pour raconter l’expérience du gouffre : de la capture des subsaharien.ne.s en Afrique par des chasseurs d’esclaves, à la résistance des esclaves fugitifs au Brésil chassés par le capitão do mato, jusqu’au renversement du pouvoir avec la révolte des chasseurs d’esclaves contre le capitão do mato, et toute la hiérarchie coloniale jusqu’au roi du Portugal dont la capitulation définitive amène à l’affranchissement général de la communauté.

La performance vise à produire un discours souverain sur soi e sur le passé du Brésil, en mettant en avant la lutte contre l’esclavage mené par les esclavisé·es elleux-mêmes. En ce sens, il s’agit de produire un contre-discours par rapport à l’histoire officielle étudiée dans les manuels scolaires brésiliens qui privilège plutôt une abolition par le haut de la part de la princesse Isabelle en 1888.

En effet, cette pratique fait émerger une image de l’esclavisé à contrecourant tant du discours paternaliste de l’ancienne démocratie raciale que d’un certain discours multiculturaliste porté des tendances du mouvement noir. Charriant des enjeux mémoriels concernant la relation de pouvoir entre maîtres et esclaves et entre classes de subalternes (le chasseur d’esclave et l’esclavisé), il apporte un éclairage particulier sur les héritages de l’esclavage aujourd’hui au Brésil. Dans les apparitions du nego fugido, la communauté de Acupe célèbre la mémoire des ancêtres esclavisés et leur strategies quotidiennes jusqu’à l’affranchissement : la fuite temporaire, la collecte d’argent, etc… Ce changement de perspective, ramenant au centre du dispositif chorographique et scénique la personne esclavisée et son combat au quotidien, représente un changement de perspective significatif par rapport au discours hégémonique sur la mémoire de l’esclavage, centré sur les figures héroïques du grand marronnage, telle Zumbi dos Palmares.

Depuis les années 90, qui coïncident au niveau national avec une réorganisation du movimento negro et une majeure visibilité des revendications des peuples autochtones, le Nego Fugido est formulé pas seulement dans les termes de pratique performative mais également comme un espace intellectuel et politique de réflexion autour de l’identité et de la mémoire. La casa do Nego Fugido ouverte en 2021, réponds précisément à ce besoin de créer un espace de création mais aussi de conservation et de transmission de savoirs autochtones autour du Nego Fugido.

Dans ce terme, la quête de l’Afrique apparaît centrale dans la construction d’une l’identité valorisante et légitimante auprès des communautés afro-descendantes, autre qu’une stratégie de combat pour l’accès à l’usage collectif de la terre, notamment pour les communautés quilombola. A cet égard, le discours produit les membres du Nego Fugido cherche dans « l’Afrique » le cadre symbolique et politique de sa légitimation, faisant appel à une tradition africaine qui devient un signe positif de cohésion sociale et culturelle (Bastile 1960).

Le Nego Fugido, à l’instar d’autres pratiques performatives, est le fruit d’arrangements constants entre ses règles et les accommodements du réel. L’effort de cette recherche a été précisément celui d’essayer de raconter visuellement le nego fugido dans sa complexité et dans le respect de ses membres, comme un ensemble organique, en recoupant pratique performative et discours, et de voir si et comment ces deux aspects se nourrissent et s’influencent réciproquement.

Ce projet, réalisé en collaboration avec l’Associação Cultural Nego Fugido, est le fruit d’un terrain de recherche développé entre 2022 et 2025 dans le cadre du doctorat de Nicola Lo Calzo auprès de l’École Universitaire de Recherche Humanités, Création, Patrimoine de CY Cergy Paris Université en partenariat avec l’ENSAPC (sous la direction de Sylvie Brodziak et de Corinne Diserens).